虫歯や歯周病は

痛くなる前に治しましょう TREAT BEFORE PAIN STRIKES

患者様ご自身が歯に違和感を感じたり、痛みや出血などのお口の問題を抱えてご来院された際は、まず一般歯科での診療を行います。十分なカウンセリングや検査を行い、患者様の現在のお口の状況を分かりやすくお伝えし、患者様ご自身にしっかりとご理解いただいた上で治療を行っていきます。

当院ではリラックスして治療を受けていただけるよう、最新の技術を駆使し、なるべく痛みの少ない治療を常に心がけております。

虫歯になりやすい人、なりにくい人

人間の口の中には、唾液が常に存在し、潤った状態を維持しています。この唾液には、4つの効果があり、虫歯予防に深い関りを持っているといわれています。そのため、唾液の成分を調べると、ご自分が虫歯になりやすい体質なのか、それともなりにくい体質なのかを知ることができます。これをカリエスリスク検査と言います。この15分程度で終わる簡単な検査で、より患者様に合った虫歯予防をすることができます。

※検査には、専用器具代として1500円いただいています。

-

自浄作用汚臭の原因となる菌類と

自浄作用汚臭の原因となる菌類と

ウイルスを除去する機能 -

殺菌作用菌類を減らして清潔

殺菌作用菌類を減らして清潔

された状態を保持する機能 -

抗菌作用病原菌の増殖を

抗菌作用病原菌の増殖を

防ぐ機能 -

自浄作用病原を分解・除去し

自浄作用病原を分解・除去し

する機能

check 唾液検査のチェック項目

-

CHECK

唾液の量

唾液には自浄作用があり、口の中の細菌や食べかすを洗い流してくれます。

そのため、唾液の量が少ないと、口の中をきれいにする力が弱く、虫歯になりやすくなります。 -

CHECK

唾液緩衝能

唾液緩衝能とは、飲食後の口の中の酸性状態を中性に戻そうとする力のことです。

この力が弱いと、お口の中の酸性状態が長く続き、虫歯になりやすくなります。 -

CHECK

細菌の数

虫歯の主な原因菌と言われる細菌(ミュータンス菌、ラクトバチラス菌)が口の中にどれくらいいるかを調べます。

ご自分のお口の中の菌を

見てみませんか?

当院では、位相差顕微鏡を用いて、患者様ご自身の虫歯菌(ミュータンス菌やラクトバチラス菌)をご覧いただくことができます(無料)。

ご本人の歯垢を採取し、その場で確認することができます。ご自身の口腔内環境を把握し、虫歯予防に役立てましょう。

-

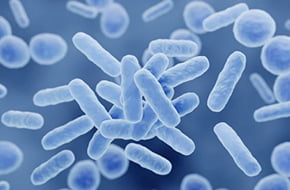

ミュータンス菌

歯の表面に付着しやすく、私たちの食べ物の糖分を摂取してグルカン(プラークのもと)や酸をつくります。虫歯をつくり出す大きな原因のひとつと言われています。

-

ラクトバチラス菌

強い酸をつくり出し、虫歯の進行を促進させる菌のひとつと言われています。歯に接着する力はありませんが、虫歯になった部分に住みつき、酸の産生によって虫歯を進行させます。

虫歯の進行 CARIES

-

初期虫歯

エナメル質という、歯の最表層だけにとどまる虫歯です。欠けてしまった部分は元に戻ることはありませんが、虫歯が進行していなければ、治療しなくても問題ありません。

ただし、欠けてしまうとその部分に細菌がたまりやすくなり、歯と歯の間が欠けてしまうと物が挟まりやすくなります。また、前歯などで見た目に障害が出る場合などには、治療が必要です。 -

中等度虫歯

エナメル質を通り越し、内側の象牙質という部分にまで到達した虫歯です。象牙質は柔らかく、虫歯になると進行が速いため、なるべく早く治療する必要があります。

しみる、などの症状があることが多く、虫歯の大きさや場所によっては型取りをして歯を治すこともあります。お子様やご高齢の方で虫歯の治療が難しい場合は、進行止めのお薬を塗ることがあります。 -

重度虫歯

エナメル質、象牙質が完全に破壊され、神経まで到達した虫歯です。神経は一度感染すると、二度と元には戻らないため、全ての神経を取り除く必要があります。

激烈な痛みが出ることが多く、夜にひどくなるのが特徴です。以前に治療したことがある場合、虫歯の影響でいつの間にか神経が死んでしまっていることがあります。どちらの場合もしっかりと根の治療を行います。 -

残根

虫歯が大きく、歯がほとんど残っていない状態です。歯の大部分が破壊され、健康な部分がほとんどないため治療して残すことはできません。抜かずに放置すると、大量の細菌が棲みつき、膿をつくり出します。

奥歯が残根になってしまうと、膿が喉奥に落ち込み、呼吸困難になることもあります。また、歯周病菌が毒素をつくり出す温床となり、心筋梗塞などの原因となることもあります。

当院の虫歯治療の特徴

永田歯科医院では、患者様お一人お一人に合った治療方針を患者様とご相談しながら決定していき、それに沿って治療計画を練ります。そのためには、きちんと検査を行い、患者様の状況をしっかりと把握する必要があります。

そのうえで、今患者様に何が必要なのか、どのような治療の優先度が高いのか、予想される予後などをお話しさせていただくことで、患者様ご自身が、抱えていらっしゃる問題を解決できると思います。

治療の流れ FLOW

-

カウンセリング

まずお口の中のお悩みや治療のご希望、今後どのようなお口になっていきたいのかなどをお伺いします。現在通院されている病院・クリニックがあったり、定期的に飲んでいるお薬などがあればお薬手帳をお持ちください。

全身状態によって、お口の中に副作用が出たり、歯科の治療と相性が悪いお薬があります。安全に治療を行うために、ご協力ください。 -

検査・診断

お口の中の資料をとらせていただきます。お口の中のカラーのお写真やレントゲン写真、歯茎の検査などを行い、お口の中の状況を把握します。

検査に基づいて診断を行い、治療計画を立てます。治療箇所が多い場合はお時間をいただき、治療計画について詳しくお話しいたします。治療プランが複数あるときは、患者様とご相談の上、治療方針を決めていきます。 -

応急処置

一番気になっている部分について、応急処置を行います。必要な処置についてお話しし、患者様の同意を得てからの治療となります。

治療プランが複数ある場合には、患者様とご相談しながら進めていきます。ご要望やご不安などは、担当スタッフにお申し出ください。状況によっては、治療が1日で完了しない場合もありますので、ご了承ください。 -

治療

治療計画に基づき、治療を進めていきます。まずは痛みのある部分や痛みが出そうな緊急性の高い治療を行い、歯周病の治療をなるべく並行して進めていきます。

歯茎の状態が良くなってから、かぶせものやつめものの治療を進めていきます。順序だてて治療を行うことで、適合の良いつめもの・かぶせものや義歯などを作ることができます。 -

メンテナンス

虫歯や歯周病は再発するリスクの高い疾患です。再発を防ぎ、良い状態を維持するために、メンテナンスをおすすめしています。

お口の中を清潔に保ち、虫歯や歯周病を防ぐことで、長くお食事やおしゃべりを楽しむことができ、健康寿命が延びると言われています。きれいなお口で美味しいものを食べ、おしゃべりをして、長く人生を楽しみましょう。

麻酔の痛みをできる限り

抑える工夫をしています

歯科治療に対する不安の中でも、「麻酔の注射が苦手」という声は少なくありません。手に打つ注射とは異なる独特な感覚があるため、抵抗を感じるる方もいらっしゃるかと思います。

そうした不安を和らげるため、麻酔の方法にも工夫を凝らしています。まず、レーザーを使用して表面麻酔を施し、皮膚の感覚を鈍らせた後、極細の針をセットした注射器で麻酔薬をゆっくり注入していきます。段階的に麻酔をかけることで、刺激や違和感を最小限に抑えることができます。痛みに敏感な方や小さなお子様にも、安心して処置を受けていただけるでしょう。

なお、歯ぐきの腫れや治療直前の飲酒などは、麻酔の効果を弱めることがあります。事前にしっかりと歯と歯ぐきの境目を清潔に保ち、当日はアルコールの摂取を控えていただきますようご協力をお願いいたします。

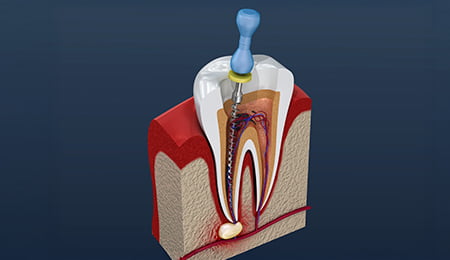

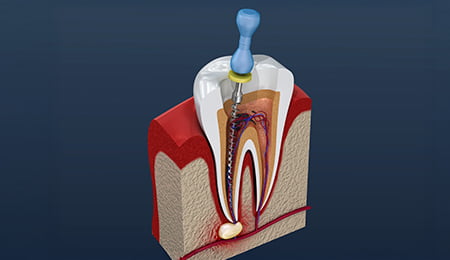

根管治療

根管治療は、神経の治療とも言います。もともと神経が入っていた部分をきれいに洗浄し、お薬を詰めて歯の根を再利用するための治療です。もともと神経の治療をしていた歯が再感染してしまった場合も根の治療が必要になることがあります。根の部分は非常に表面が弱いため、繊細な治療となります。

また、この部分は虫歯になりやすいため、根の治療を途中で中断してしまうと、虫歯が歯の内部で急速に進行し、抜歯になってしまう可能性が高まります。回数と時間がかかることが多く、根気が必要な治療ですが、完了まではしっかりと治療を継続していただく必要があります。

根管治療の流れ FLOW

-

虫歯の除去

虫歯になってしまった部分を取り除きます。虫歯が残っていると、根の治療の最中も進行してしまうため、歯の健康な部分だけを残すようにします。しっかりと治療ができるように、形を整える必要もあります。

-

根管処置

根の中に入っている、感染した神経や、古いお薬を全て取り除きます。根管という根の空洞の部分の形を整え、虫歯菌の感染が疑われる部分を全て排除します。細かい作業になるため、長くお口を開けていていただく必要があります。

-

洗浄・貼薬

根の中を消毒薬で洗浄し、お薬をつけます。根の中を内側から殺菌し、健康な状態に近付けていきます。根の先に膿の袋がある場合、物理的に排除することができないため、お薬の効果で徐々に膿の袋が小さくなるのを待ちます。

-

根管充填

きれいになった根管に、根管充填材という防腐剤を詰めます。隙間なく緊密に詰めることで、再感染(再度虫歯が発生すること)を防ぐことができます。

治療後は、根の先までしっかりとお薬が詰まっているかどうかを確認するためレントゲン写真をお撮りします。 -

形成印象

土台を作り、かぶせものを作れるよう、歯の形を整えます。型取りを行い、かぶせものを作製します。

かぶせものの精度は、歯茎の状態も関係してくるため、歯周病が残っている場合には、歯周病の治療が完了してから型取りを行うこともあります。 -

完成

かぶせものができあがったら噛み合わせなどを調整して装着していきます。緊密に噛み合せを整えることで、より長持ちさせることができます。歯がない状態が長く続くと、最初は違和感がありますが、徐々に慣れていきます。