日本人の5人に4人が

かかる歯周病 GUM DISEASE AFFECTS

気づかぬうちに進行する

現代の生活習慣病

歯周病は、世界で最も罹患率が高い疾患だと言われています。日本も例外ではなく、成人のおよそ80%、5人に4人が歯周病にかかっていると言われているのです。特に、糖尿病で病院などに通われている方は注意が必要です。

歯周病は全身疾患との関りが深く、全身に様々な悪影響を及ぼすとされていますが、特に糖尿病とは相性が悪く、車の両輪のように、片方が悪くなるともう片方も悪くなる、という悪循環に陥ってしまうと言われています。

歯周病とは

歯は歯肉(歯茎)、歯根膜(歯と骨の間の靭帯)、歯槽骨(歯を支える骨)、セメント質(歯の根を覆う骨のような組織)という歯周組織と呼ばれる組織によって支えられ、噛めるようになっています。歯周病とは、この歯周組織に炎症が起こること、または細菌によってこの組織が破壊されることを指します。歯周組織が破壊されると歯を支えることができなくなり、最悪の場合、歯が抜けてしまうのです。

歯周病の原因

歯周病の原因は、大きく3つに分類されます。直接歯周病を引き起こす原因、部分的に歯周病を悪化させる原因、歯周病を悪化させる全身的な問題の3つです。これらが複雑に絡み合い、歯周病を悪化させていくのです。

-

初発因子(直接の原因)

プラークと呼ばれる細菌の塊が歯周病を引き起こす直接の原因です。プラークが歯に停滞すると、歯周病菌が毒素を出し、歯茎などの歯周組織に炎症を引き起こします。炎症が歯茎に留まるものを歯肉炎、進行して他の組織に波及したものを歯周炎と言います。

プラ―クは歯ブラシや歯間ブラシ、フロスなどで取り除くことが可能ですが、蓄積するとカルシウムを取り込んで歯石になり、患者様ご自身では除去できなくなってしまいます。 -

局所性修飾因子

(部分的な原因)お口の中に歯石が溜まっていたり、口呼吸や歯列の不正、虫歯などがあると、プラークが停滞しやすくなり、その部分の歯周病が部分的に進んでしまいます。

歯周病が悪化して、歯周ポケットという歯と歯茎の間の病的な隙間が形成されると、その部分によりプラークが溜まりやすくなり、更に歯周病が進行してしまいます。また、噛み合わせなどに不具合があると、骨が影響を受け、局所的に歯周病が進行することがあります。 -

全身性修飾因子

(全身の問題)有名なのは糖尿病です。明確な原因は研究中ですが、歯周病患者は非歯周病患者よりも糖尿病のリスクが高く、糖尿病患者は非糖尿病患者よりも歯周病のリスクが高いということが分かっています。

妊娠中は歯周病のリスクが高くなり、歯周病が残存していると、早産や低体重児出産のリスクが高まります。また、一部の抗てんかん薬や狭心症治療薬、高血圧治療薬は副作用として歯肉の腫脹を助長することが分かっています。

歯周病の進行 PROGRESSION

-

健康な歯肉

ピンク色の歯肉は健康な証拠です。毎日の歯磨きがきちんとできていれば、良い状態を維持することができます。

-

歯肉炎

磨き残しなどで歯肉に炎症が起きている状態です。歯茎から血がでたり、しみたりすることがあります。

-

軽度歯周炎

プラークが歯石になり、歯周ポケットが形成されます。歯周ポケットの中に歯石がつくと、更に歯周病が進行します。

-

中等度歯周炎

歯周病が進行して、歯茎の中に黒い歯石が付きます。歯周病菌によって歯を支える歯槽骨が破壊され、歯がぐらぐらします。

-

重度歯周炎

歯周組織が大きく破壊され、歯を支えることができなくなります。再生療法が不可能な場合は抜歯になります。

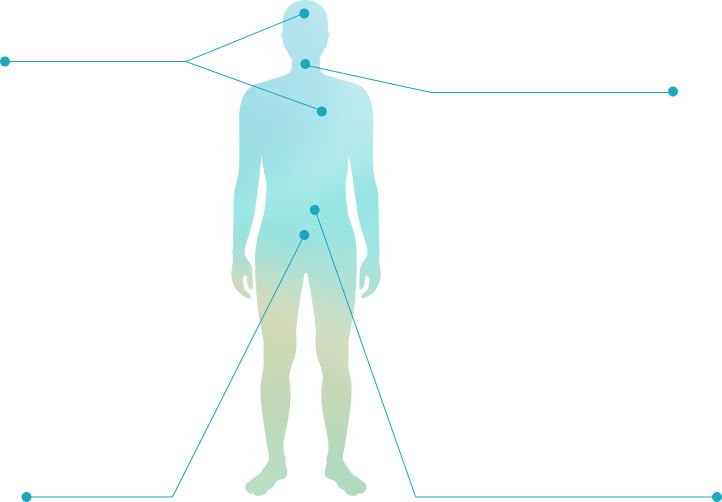

全身疾患との関わり

歯周病は全身疾患の原因となることがあります。

最近の研究で、さまざまな病気と歯周病が深く関わっていることが分かってきました。

-

脳梗塞・心筋梗塞

脳梗塞や心筋梗塞は血管が詰まって血液の循環が上手くいかなくなる疾患です。歯周病がお口の中にあると、歯周病菌が血管内に侵入し、プラークを形成します。これが細い血管を詰まらせることがあり、問題になっています。脳梗塞・心筋梗塞の原因となる動脈硬化を起こした血管を調べると、歯周病菌が検出された、という研究結果もあります。

-

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は唾液や食べ物などが誤って肺に入ってしまい、それが原因で肺炎を引き起こす病気です。健康な成人に発生することはほとんどありませんが、高齢の方では死亡原因上位である肺炎の主な原因と考えられています。お口の中が不潔なままだと、唾液や食べ物と一緒に大量の菌が肺に入ってしまい、肺炎のリスクが非常に高くなります。

-

早産・低体重児出産

妊娠中はホルモンバランスが変化し、歯周病が発症しやすくなりますが、お口の中を清潔に保っておけば軽度で済む場合がほとんどです。しかし、歯周病が残ったままだと、早産や低体重児出産のリスクが非常に高くなります。そのリスクは健康な人のおよそ7倍ともいわれており、喫煙や飲酒よりもはるかに高くなっています。

-

糖尿病

歯周病があると、インスリン抵抗性が高くなるということが分かっています。このことは、歯周病によって糖尿病がより悪化するということを示しています。しかし逆に、歯周病を治療することで糖尿病の数値が良好になったという報告もあるため、歯周病をコントロールすることが糖尿病治療に良い影響を与えるとも言えます。

歯周病検査 PERIODONTAL EXAMINATION

永田歯科医院では、特殊な歯周病検査も行っています。より詳しく検査を行うことで、治療方針を立てやすくなります。

位相差顕微鏡

お口の歯周ポケットから少量のプラークを採取し、特殊な顕微鏡で観察することができます。菌のバランスが分かるため、歯周病の進行具合や、今後必要なお手入れについて知ることができます。悪質な歯周病菌が存在する場合には、更なるお手入れや、クリーニングが必要になることもあります。

細菌検査

プラークに存在する菌の種類を特定する検査です。位相差顕微鏡での検査よりも詳しく菌の種類を知ることができ、お口の状態を正確に把握することができます。歯周病が重症化している場合は、細菌の種類を特定することによって、抗菌薬などをを用い、歯周病の治療を効果的に行うことができます。

歯周病検査の流れ FLOW

歯周病の進行状況を把握し、適切な治療方針を立てるために行うのが歯周検査です。初めて受診される方はもちろん、定期的なメンテナンス時にも欠かせない大切な検査項目です。虫歯と異なり、歯周病は自覚しにくい病気だからこそ、定期的なチェックが欠かせません。

-

歯周ポケットの深さを

測定する「プローブ」と呼ばれる器具を使って、歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)の深さを調べます。健康な歯ぐきでも2〜3mm程度の溝がありますが、痛みはほとんど感じません。4〜5mm程度になると軽度の炎症が起こっている可能性があり、多少の違和感を感じる方もいます。

6mmを超える中等度~重度の歯周炎では、炎症の影響で痛みが出やすくなります。ただし、痛みを理由に検査を避けると進行状況を正確に把握できず、治療が遅れる恐れがあります。痛みに敏感な方ほど、予防や早期対応を目的に定期的な検診を受けることをおすすめします。 -

歯周ポケット内からの

出血の有無をチェックポケットの深さを測る際に出血があった箇所を記録します。健康な歯ぐきは出血がほとんど起こりませんが、出血は炎症の指標となり、量が多いほど状態が悪化していると判断されます。

進行した歯周炎では、出血とあわせて膿が出る(排膿)場合もあります。炎症が強い場合は、状況に応じて抗生物質の処方が検討されます。 -

歯の動揺(グラつき)を確認

ピンセットを使い、歯に軽く力を加えて揺れがあるかどうかを調べます。強い力はかけないため、基本的に痛みはありません。

動揺の程度は0〜3の4段階で評価され、前後の揺れのみであれば1、左右にも動くと2、垂直方向にも揺れる場合は3となります。同じ等級でも、グラつきの大きさは歯周病の進行度や歯ぎしりの癖、残っている歯の本数などによって異なります。 -

プラークや歯石の

付着状況を観察ミラーや探針などを用いて、歯の表面や歯ぐきとの境目に歯垢(プラーク)や歯石が付いていないかを確認します。いくら表面がきれいでも、歯と歯の間や歯ぐき周囲に汚れが溜まっていると歯周病の原因になります。

プラークは3日ほどで石灰化して歯石となり、通常のブラッシングでは除去できなくなります。毛先の向きを意識しながら磨く、デンタルフロスや歯間ブラシを1日1回使うなど、丁寧なセルフケアを習慣づけましょう。 -

検査結果のご説明・

ブラッシングの

アドバイス検査が終わったら、歯周ポケットの状態・出血・動揺の有無・歯垢や歯石の付着などをもとに、お口の現状を丁寧にご説明します。

必要に応じて、普段の歯磨き方法についてアドバイスも行いますので、ご来院の際は現在お使いの歯ブラシをご持参いただけますとスムーズです。

歯周病の治療方法 PERIODONTAL THERAPY

スケーリング・

ルートプレーニング

スケーリングは歯石取りのことです。歯石が歯茎の中についてしまうと、歯の根を覆うセメント質という部分に細菌が感染してしまいます。この感染したセメント質を取り除き、歯石が付きにくいようにつるつるにするのがルートプレーニングです。歯石や感染セメント質を取り除くことで歯周病の進行を防止し、歯茎の歯根への再付着を促します。

レーザー治療

歯茎の中に特殊な薬液を入れ、レーザーを当てることで、細菌を死滅させることができます。歯周病の原因は細菌の繁殖なので、歯周病菌を死滅させることで、歯周病の進行を防ぎ、予防することができます。また、レーザーの効力で細胞が活性化し、早期の治癒を促すことができます。歯周病の治療と予防に非常に効果的です。

歯周病治療の流れ TREATMENT FLOW

-

カウンセリング

患者様から現在気になっている症状や、お困りのことについてお伺いいたします。

歯周病は全身疾患との関りも深いため、現在通われている病院や飲まれているお薬についてもお伺いさせていただきます。お薬手帳をお持ちの方は、必ずお持ちください。 -

検査

お伺いした症状を元に、検査を行います。お口の中の状態を記録し、歯と歯茎の境目の歯周ポケットを計測します。状態によっては、レントゲンのお写真が必要になることもあります。また、磨き残しや歯石があるかなども確認していきます。

-

治療計画

検査結果をもとに、治療計画を立てます。重度の歯周病がある場合は、しっかりと治療計画を立てるのにお時間をいただくこともありますのでご了承ください。

複数のプランが考えられるときは、患者様のご要望を伺いながら、一緒に治療方針を決めていきます。 -

歯周基本治療

まずは磨き残しやすいキーリスク部位を発見し、効果的なブラッシング方法を指導いたします。

並行して、歯石取りを行い、必要に応じて、クリーニングなどを行っていきます。ご自宅での歯磨きをしっかり行うことで、少ない痛みでの治療が可能です。 -

再検査

歯周基本治療の治療効果を確認するための検査です。治療によって治った部分と更なる治療が必要な部分を判断します。再検査の結果をもとに、今後の治療計画の見直しを行います。カウンセリングによって、今後の治療方針をご相談していきます。

-

歯周外科

必要に応じて、歯周外科処置をご案内することがあります。歯周外科処置とは、歯茎の奥深くについてしまった歯石を外科的に除去したり、骨の再生療法などを指します。外科処置のため、お身体の状況やご希望を伺いながら決めていきます。

-

再検査

全ての治療を終えたら、再度検査を行い、治療が上手くいっているかを確認します。歯周病の治癒、もしくは歯周組織の安定が確認出来たら歯周病治療は完了となります。歯周病は再発のリスクが高いため、定期的なメンテナンスをおすすめします。

-

メンテナンス

メンテナンスでは、歯周組織の状態や虫歯がないかどうか、口腔粘膜などに異常がないかなどを調べ、お口の中のクリーニングを行います。定期的にメンテナンスを行うことで、お口の中を清潔に保ち、歯科疾患の少ないお口を維持できます。